|

元国立環境研究所所長 大井 玄

医学生のころ、精神科の講義は不可解で、私を不安にした。したがって講義には数えるほどしか出席していない。

もちろん、精神科の講義に責任があるのではない。私の頭脳があまりにも幼かったからである。臓器の病気を視覚表現や数量的に分析・呈示する分野では違和感をおぼえなかったから、具体的内容は理解できた。つまり心の問題は、未熟な人間には観念的で馬の耳に念仏だった。

私の生きてきた時代はちょうど医科学が急激に発展していた時期である。結核のような感染症、尿毒症(腎不全)、消化器がんなどかつては死に至るとされた病気がなおり、治癒しなくとも生命を維持できるようになる。

しかしこの史上初の経験の中で、次々に人間の心の不思議さを示す現象が生れはじめた。その一つにQOLがある。QOL(生命の質)は今では定着したコトバだが、私の四十代後半はそれを測定する機会が多かった。ところが健康人と手遅れのがん患者の「生活の満足度」に差が認められないのだ。人にはどういう適応能力がそなわっているのか。だがこの不可解な現象は、今度は私の関心を引く主題となった。精神科的問題にようやく親和性を感ずるほどまで成長していたのだろう。

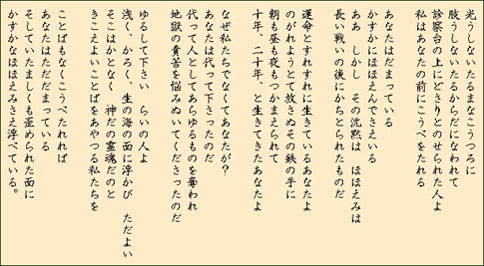

ところがそれはちょうど終末期医療に足を踏み入れたときだった。生・老・病・死は必然にたどる道である、などという常識は、垢じみた布団の小便くさい寝たきり老人や、ゴミの中に埋もれた痴呆状態にある人を直視し、その肌をさするのに何の役にも立たない。おびえ、嫌悪し、自分の無力に絶望していたとき、精神科医神谷美恵子の「らいの人」という詩を読む機会があった。終末期医療から撤退しようと考えていた時だった。

この詩は、昭和十八年彼女がまだ医学生の頃、国立療養所長島愛生園にしばらく滞在したときに創られた。当時ハンセン氏病には治療法がなく、二千人の患者を収容する愛生園では毎日患者が死んでいた。

詩自体は、いかにも少女が書いたセンチメンタルなものと感ずる人もいよう。しかしそこには、ごく限られた医療者しか持たぬだろう視線がある。

彼女はこれを、心の病にせよ、身体の病にせよ、すべて「病んでいる人に対する負い目の感情」、と呼んだ。そして愛生園に就職したいと思うに至る。

私はこの詩を読んで強い衝撃を受けたが、同時に非常な恥かしさを覚えた。それは天才と鈍才との違いなどということとは無縁である。その恥かしさは、私が「寝たきり老人、ぼけ老人」に対して感じていた申訳なさ、切なさを認めようとせず、自分自身に対して隠そう、隠そうと努力していたことについてだった。

「寝たきり老人、ぼけ老人」に対する負い目は、多少なりとも私が彼らの役に立っていることを知って和らいだ。そして私は自身がぼけ始め、肢体の自由を失い始めたのを自覚してから、神谷さんに対する恥かしさも薄らいできた。私も彼らと、そして彼女とも同じ世界に帰りつつあるのに気付いたからだろう。そうして詩によってしか扱い得ない病のあることを悟ったのである。

Que Sera Sera VOL.47 2007 WINTER |

![]()