|

東京大学名誉教授 大井 玄

終末期医療の味わいのひとつは、死におもむく人の生きざまに、いわば「惚れる」場合があることだろう。それは「生きざま」ではなくて「死にざま」ではないかと、人は聞くかもしれない。そうではない。あくまでも「生きざま」である。この春95歳で亡くなったMさんはそんな人だった。

心不全の彼を往診するうちに仲良くなり、西郷隆盛の詩集を貸してもらったりした。彼の母方の祖父は西郷に従って西南戦役で戦ったのである。薩摩では西郷を今でも「セーゴードン」と呼び慣わしているようで、近所の敬愛すべきおじさんとして今でもまるで生きているような印象をあたえる。

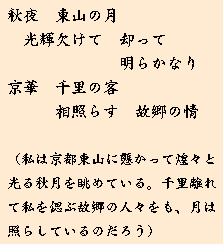

西郷自身きわめて情の厚い人だったのは有名で、次の「月前遠情」と題された詩はそれを偲ばさせる。

べつに優れた詩ではないが、故郷の人々を想う彼の素朴な愛情がにじみ出ている。

いうまでもなく西郷の軍は田原坂の闘いに破れ、敗走する。

Mさんの祖父も手傷を負い、わが家にようやくたどり着くと、すでに官軍の手はそこまで伸びていた。この時彼は23歳。19歳の妻には乳飲み子がいた。数日裏山に隠れ妻の差し入れる握り飯と水で凌ぐが、傷を負った身でもはや追及の手から逃れる術はない。彼は自刃の覚悟を決める。

早朝家の庭先にござを敷き、そこに坐った彼はゆったりと懐を広げる。若妻は白装束で縁先に正座し、夫の死の儀式を見届ける。彼は刀を腹に突き立てたが、あまりの激痛に思わず気が遠くなりかけた。と、その時、「えい!えい!えい!」と気合を入れたのが妻だった。ハッと気づいた彼は見事に腹を一文字にかき切った。

乳飲み子を女手ひとつで育てた祖母は、人の縁に薄かった。娘(M氏の母)を嫁がせ孫に恵まれるが、娘は五十代で早世する。真っ白な髪の祖母は弔問客に対しても毅然として挨拶をした。「本来なら私のほうが先においとますべきですのに、おめおめ娘に先立たれ、皆さまにこうしてご迷惑をかけております。お許しください。」

Mさんはよほど祖父祖母を誇りに思っていたのだろう、弱っているときでも、彼らを語ると表情が生き生きし、倦むことがなかった。

Mさんは子供時代を青島で過ごし、ロシア人などの外国人の子たちと仲良くなった。帰国してミッションスクールの雰囲気の濃い立教大学に入り洗礼を受ける。しかし受洗は徴兵されると、しごき、いじめの格好の口実になった。何度か自殺を試みるがいずれの時も阻止された。

兵としての彼にとり忘れがたい思い出がいくつもある。北支をトラックで進んでいるとき、ある小学校の傍で休憩をした。若い女の先生がオルガンを弾いていたが、子供たちは見るからに腹を空かせている。彼が糧秣をすこし分け与えたときの先生と子供たちの嬉しそうな表情を、その後折りに触れて思い出すのだった。

Mさんには独自の美学があり、ブリーフの類を着ず、越中ふんどしを愛用した。夜、小用に起きるとちびらせるのでふんどしを二度も変えるのだが、奥さんは笑ってそれを許容した。なにかというとMさんは「おかあちゃま」と妻を呼びたてる。薩摩男児は威張っているくせ甘えている、といつも思うのだった。

年毎に体力が衰えてきた。昨年夏は、何十年も恒例にしていた長野の別荘での避暑にも行かなかった。秋には免疫力の低下した高齢者がなるフルニェ壊疽という泌尿器の病気になり、下腹が大きく膨れた。これでお仕舞かと思ったが幸運にも命をとりとめた。今年になり歩くこともままならなくなり、寝室を二階から一階に移し、ベッドとポータブルの便器の間を往復するのが精一杯になった。

もともと食の細い人だったが、今年になり食べるのはヨーグルト、半熟たまご、ミニトマトなどで、ご飯は茶碗に半分にもならぬ量となった。しかし酒だけは喉を通るようで、元気なときはブランデーをも嗜んだが、最後はやはり日本酒に落ち着いた。

今春、診察を終え彼と二人になった時「先生、わたしゃ死ぬのは怖くありません」と言う。私は彼のやせた手を握るだけだった。口からほとんどものが入らなくなったのに、酒だけはすこし飲めるのが可愛らしい。こういうときは点滴で余命を伸ばそうとするのが常道だが、彼が嫌だというのを受け入れて点滴をやらなかった。奥さんや子供たちには、彼には武士としての生きざまをまっとうさせたい、と説得した。その終焉は穏やかで、奥さんが頭を抱え、嫁さんが下肢を持って寝かせてあげた時に息を引き取った。

Mさんはやはりサムライであった。

Que Sera Sera VOL.62

2010 AUTUMN

|

![]()